笔墨光影 | 三代人的接力 医心传承

三代人的接力 医心传承

歙县医保局 吴秀英

今年是我到医保系统的第七个年头,从2019年9月起因工作调动到成立不久的歙县医保局。

七年来见证了医保制度革新、政策红利释放、经办便民共享等一系列改革给参保群众带来的可感可及的医保实惠。医保涉及千家万户,贯穿人的一生,当我为群众协调解决了一份费用报销,或者为朋友办理了一份慢性病证,我都有一种被需要的价值感!

这份价值感缘于对从医疗资源匮乏艰苦岁月到病有所医沧桑巨变的切身体验,也缘于对爷爷医者仁心的传承与延续。

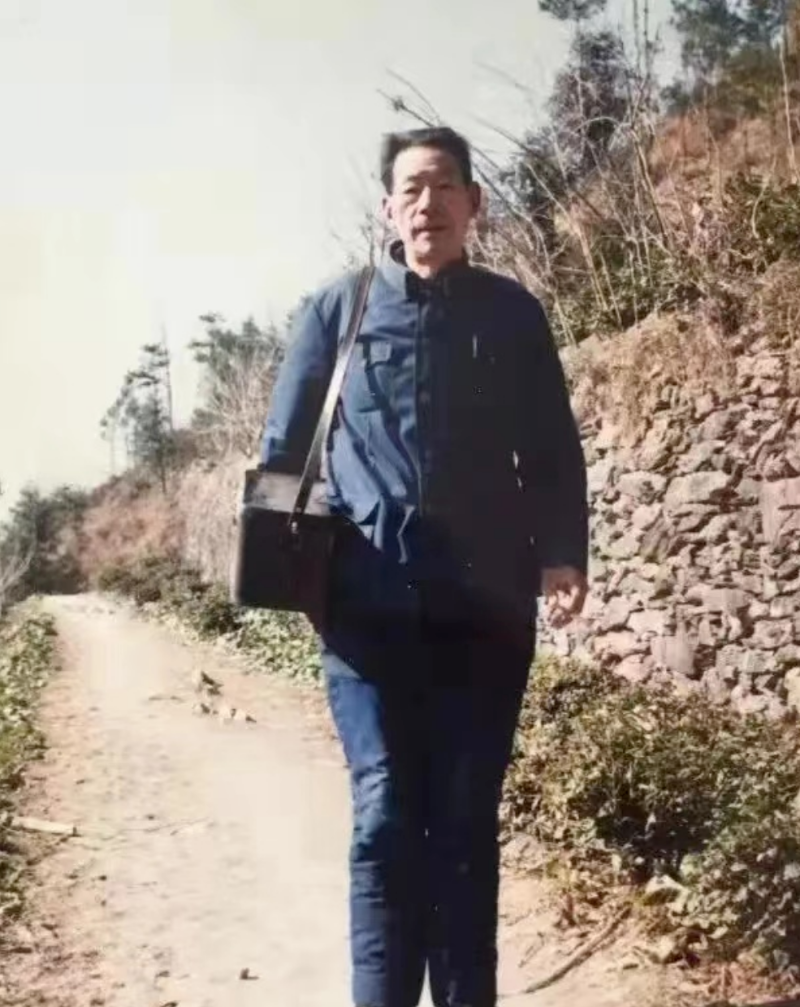

我的爷爷已经过世多年,印象最深的是他背着药箱、摇着蒲扇,行走在后山的石板路上,药箱的皮质已被风雨吹打的泛出褐色,四角的铁片却锃亮发光。爷爷1925年出生,出于对医学的热爱,十五、六岁便跟随当地几个老中医学习,他勤于钻研,善于总结,常常翻山越岭的采挖中草药。旧时代的农村,卫生状况差,孩子生痈疖是常有的事,爷爷用自制的药粉敷上蓖麻叶,不几天便能化脓消肿。实践加悟性,年纪轻轻便赢得山岭村民对他医术的肯定。上世纪六七十年代,爷爷积极响应国家号召,当上了“赤脚医生”,从此便白衣执甲、药箱相伴,真正走上了救死扶伤的道路。爷爷勤奋好学,记忆力超强,特别是当上“赤脚医生”后,为了弥补医学理论的不足,他系统学习了中西医知识,啃完一本本医学书,多年的经验积累,爷爷在妇科、小儿科、半身不遂疾病的中医治疗方面久负盛名。

在行医的几十年里,无论刮风下雨、酷暑寒冬还是白天黑夜,只要有病人需要,他毫无二话,背上药箱便出诊了。在交通闭塞的大山,爷爷以他敬业的精神和精进的医术获得了乡亲们的赞誉,提起“九奶”(爷爷养了九个子女,4男5女,人丁兴旺,便有了这个绰号),都对他的医术和人品赞不绝口。久而久之,屯溪、休宁、浙江等地的病人都慕名而来。记得有一个长期定居外地城市的病人,中风偏瘫,遍访了很多名医,效果不大,后来听家里亲戚说爷爷比较擅长治疗这方面的病症,抱着试一试的心理,便托他亲戚代为开药。爷爷在详细了解了病情后琢磨着开了几付中药,没承想,半个月后,那病人手脚居然能动了,渐渐的能挪动身子了。我想这与病人长期坚持理疗有关,但爷爷的中药必定起了很大的作用。

“赤脚医生”,村医特殊的时代身份,为农民提供了最基本的卫生健康保障,特别是在缺医少药的农村,医生是非常受人尊重的。爷爷开朗健谈、行事高调,但在对待病人时却沉稳干练、热心助人。不管亲疏远近、富贵贫穷,一切以治病为要,富裕人家以重金为谢,他只取该得的;穷苦人家无以为报,送上家里的土特产,他也欣然接受,为此我们小辈的也常沾沾光,一点水果、一块糕点聊以解馋。在我的印象里,爷爷不是一个十分恋家的人,除了在家坐诊的日子,他几乎都在外面,交通不发达,全靠两条腿穿梭在山峦间。听父亲说,爷爷年轻时也不常从事农活,精力都集中在他的看病行医上,身体瘦弱、沉静寡言的奶奶拉扯着一帮孩子,生活的艰辛可想而知。

随着年岁的增长,七十多岁的爷爷已经经受不住长久的奔波,渐渐减少出诊的次数,长期跟着爷爷学习医术的大伯,便接过了行医的接力棒,在推进农村卫生医疗一体化建设的进程中,于2003年申办了乡村卫生室。大伯秉持着爷爷诚恳、敬业的服务理念,又善于从爷爷的处方及病例中总结吸收,渐渐也成了我们当地小有名气的乡村医生。2008年,老家所在的村因地质灾害点整体搬迁,为了方便附近留守老人、儿童的就医,大伯选择了新居与山岭间的两地奔波,为了诊治的需要在山村老宅一待便是十天半个月,对病人的需求风雨无阻、随叫随到,直到退休。

如今,卫校毕业的堂哥,也在乡镇卫生院工作了20余年。

爷爷的故事、大伯的故事是广大村医扎根农村、服务基层的一个缩影。在国家高度重视人群健康,大力推进医疗卫生改革的大背景下,基层医疗资源的投入得到了突飞猛进的提升,更多受过高等教育的医务人员走向基层,提供更专业的医疗服务,在很大程度上缓解了农村人口“看病难、看病贵”的问题。但要真正解决大量人口流动、人口迁移带来的农村留守老人的医疗保障问题,提升生命质量,需要我们一代接一代的努力,任重而道远!

我和堂哥会将爷爷的这份医者仁心一直传承下去,在各自的岗位上发光发热!